Berlin, Mai 2014 - Radiosynoviorthese, Myokardszintigrafie oder PET - das klingt nach teurer High-Tech-Medizin. Gesetzlich Krankenversicherte sollten sich aber nicht scheuen, ihren Arzt darauf anzusprechen. Denn diese nuklearmedizinischen Verfahren stehen auch Kassenpatienten zu. Bei Krebs- und Herzerkrankungen spielen sie eine wichtige Rolle in der Diagnostik, als Behandlungsmethode sind sie vor allem bei Schilddrüsen- und Gelenkerkrankungen von Bedeutung. Auch Demenzen wie Alzheimer lassen sich heutzutage mit Hilfe einer sogenannten Positronen-Emissions-Tomografie (PET) früh erkennen. „Die Vorteile dieser Verfahren liegen insbesondere in ihrer Genauigkeit“, sagt Professor Dr. med. Detlef Moka, Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Nuklearmediziner e.V. (BDN). „Zudem nehmen sie nicht viel Zeit in Anspruch und können ambulant durchgeführt werden.“ Die Strahlenbelastung entspricht in etwa einer Röntgenuntersuchung. Notwendig ist lediglich eine Überweisung, zum Beispiel durch den Hausarzt.

Eines der verbreitetsten Verfahren der Nuklearmedizin ist die Szintigrafie. Die Aufnahmen, die dabei entstehen, stellen im Unterschied zu Röntgenbildern nicht die Struktur von Knochen oder Organen dar, sondern geben Informationen über Stoffwechselvorgänge. Dazu spritzen die Ärzte den Patienten vor der Untersuchung radioaktiv markierte Substanzen in die Vene, sogenannte Radiopharmaka. Je nach chemischer und biologischer Beschaffenheit lagern sich die Stoffe in bestimmten Organen oder Geweben ab. Geht es bei der Szintigrafie beispielsweise um eine Krebsdiagnose, kommt ein Radiopharmakon zum Einsatz, das sich in Tumorzellen stärker anreichert als in gesunden Zellen.

„So können wir nicht nur die Krebserkrankung selbst feststellen, sondern auch die Frage beantworten, ob – und wo – sich Tochtergeschwüre gebildet haben“, sagt Detlef Moka. Bei Krebspatienten sehen die Ärzte anhand eines Szintigramms beispielsweise, ob auch die Knochen befallen sind. „Wir können sämtliche Knochen mit nur einer Untersuchung erfassen“, so Moka. Dieser Pluspunkt macht die Szintigrafie auch zum bevorzugten Verfahren, um Knochenbefall bei Brust- oder Prostatakrebs zu prüfen.

Daneben kann die Szintigrafie aber auch Verletzungen am Skelett nachweisen sowie Entzündungen in Knochen oder Gelenken aufspüren, die Fieber auslösen oder die Folge von Arthrose oder Rheuma sind. Bei den Nieren zeigt ein Szintigramm, ob der Harnabfluss gestört, das Gewebe geschädigt ist oder gar ein Bluthochdruck durch die Nieren ausgelöst wird. „Geht es ums Herz, kann eine Myokardszintigrafie sehr präzise vorhersagen, wie groß das Infarkt-Risiko ist“, betont Moka. Auch viele Schilddrüsenerkrankungen erkennen die Ärzte am Szintigramm.

Ein weiteres nuklearmedizinisches Untersuchungsverfahren ist die Positronen-Emissions-Tomographie (PET). Sie funktioniert ähnlich wie die Szintigrafie. Auch hier werden radioaktive Marker injiziert, die Stoffwechselprozesse sichtbar machen – allerdings hochauflösend in 3-D-Qualität, was aufwändiger und daher auch kostenintensiver ist. Die PET kommt in begründeten Fällen bei fortgeschrittenem Lungenkrebs, Prostatakrebs und Darmkrebs zum Einsatz. Sie dient darüber hinaus der Früherkennung von Nervenerkrankungen wie Alzheimerdemenz oder Parkinson. Hilfreich ist eine PET auch zur Planung einer Gehirnoperation, bei der ein Epilepsiezentrum beseitigt wird. „Bei vielen Erkrankungen übernehmen die meisten Kassen die Kosten für eine PET mittlerweile auf Antrag“, so Moka. „Patienten müssen nur beachten, sechs Stunden vor der PET nichts mehr zu essen.“

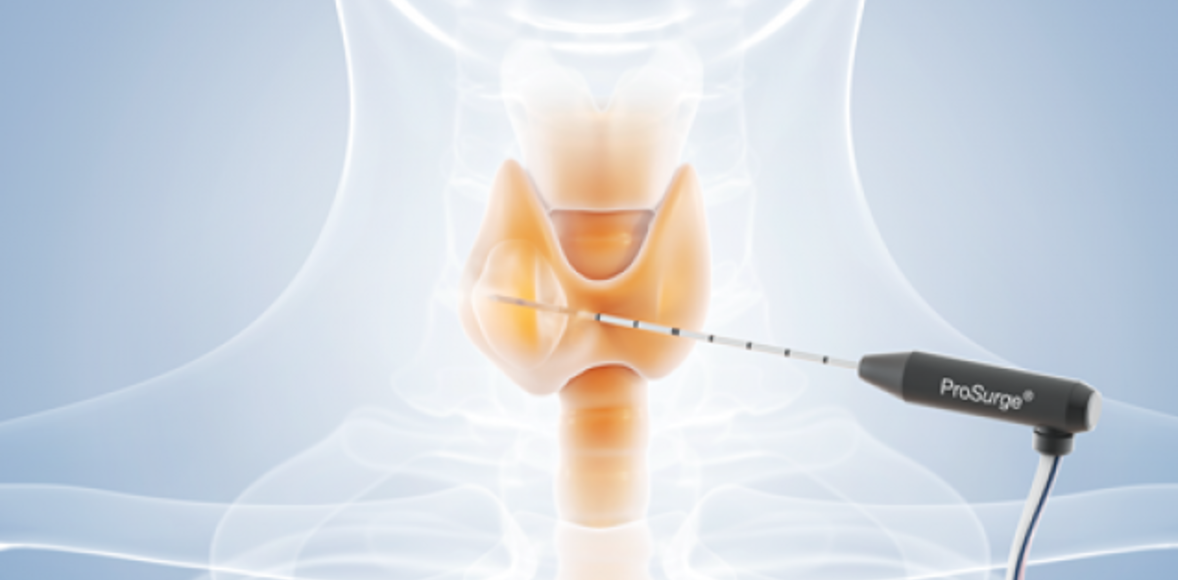

Doch die Nuklearmedizin bietet nicht nur Möglichkeiten der Diagnostik, sondern auch therapeutische Verfahren. Zu den wichtigsten Behandlungsmethoden in der Nuklearmedizin zählt die Radiojodtherapie bei Schilddrüsenerkrankungen. „Wir behandeln damit Überfunktionen, Knoten, Vergrößerungen („Kropf“), Morbus Basedow oder bösartigen Krebs“, erläutert BDN-Experte Moka. Dabei nimmt der Patient eine Kapsel mit radioaktiv aufgeladenem Jod ein, das sich im krankhaften Schilddrüsengewebe festsetzt und die Zellen von innen bestrahlt und auf diesem Weg ausschaltet. „Die Radiojodtherapie ist sehr häufig eine gute Alternative zur Operation“, so Moka.

Bewährt hat sich zudem bei entzündlichen Gelenkerkrankungen wie Rheuma oder Arthritis die sogenannte Radiosynoviorthese (RSO). Dabei werden die schmerzhaften Wucherungen der Gelenkschleimhaut – der Synovia – mit radioaktiv markierten Substanzen bekämpft, bis eine neue und glatte Gelenkschleimhaut nachwächst. „Die RSO kann in vielen Fällen die Notwendigkeit für eine Operation auf Jahre herauszögern“, erläutert Moka. „Ihre Erfolgsquote liegt bei über 70 Prozent.“